주주간협약에 손실 보전 옵션

[일렉트릭파워 박윤석 기자] 민간사업자와 발전공기업 간 체결하는 자체 고정가격계약(SMP+1REC)이 급락하고 있는 REC 기준가격 영향으로 꽁꽁 얼어붙고 있다. 가뜩이나 공급실적 부족에 시달리고 있는 풍력업계에 악재가 겹친 상황이다.

지난해부터 육상풍력 개발사업에 대한 고정가격계약 체결이 늦어지는 프로젝트가 하나 둘 늘어나고 있다. 급기야 사업계획 차질을 우려해 PF조달 없이 착공에 들어간 민간사업자도 생겨났다.

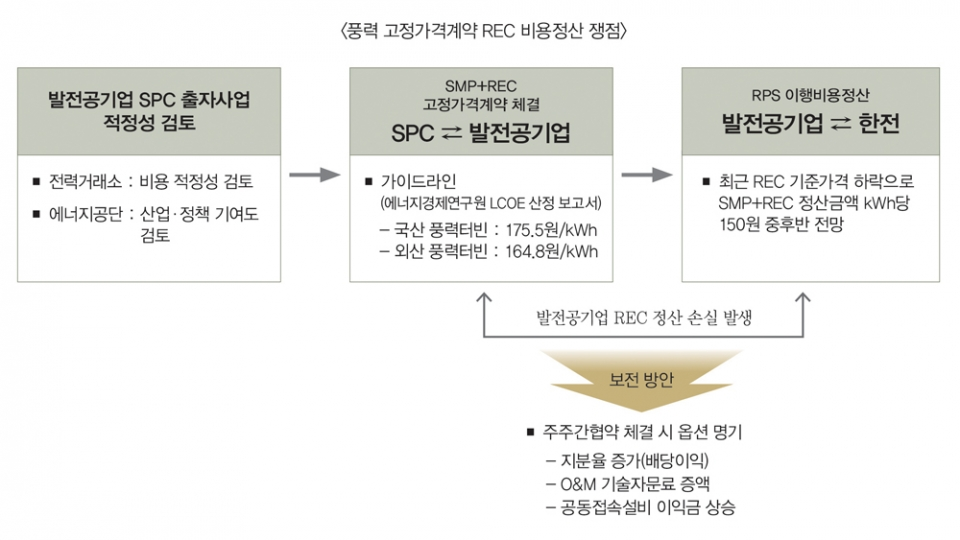

이 같은 고정가격계약 체결 지연은 단순하게 양자 간 계약금액 차이 문제로 비춰질 수 있지만 실상을 들여다보면 풍력 보급 확대 정책과 REC 비용정산 체계가 따로 노는 것에서 원인을 찾을 수 있다.

RPS 의무공급량의 80%를 채우고 있는 발전공기업은 정책 지원 측면에서 재생에너지 3020 이행계획에 따라 육·해상풍력을 늘려야 한다. 하지만 최근 RPS 이행비용을 정산 받아도 REC 기준가격 하락으로 손실을 보는 상태다.

결국 예상되는 손실을 보전하기 위해 발전공기업에서 택한 수단이 주주간협약 체결 시 이 부분을 상쇄할 수 있도록 집어넣은 옵션 조항이다.

지금은 수십MW 수준의 육상풍력 개발사업이라 이 같은 옵션 조항을 수용하는 민간사업자가 일부 있지만 수백MW 규모의 해상풍력으로 넘어가면 이해관계가 복잡해져 고정가격계약 체결에 더 큰 난항이 예상된다.

풍력업계가 현행 통합 REC 시장을 분리해 적정 LCOE가 반영되는 별도의 REC 기준가격을 마련해 줄 것으로 꾸준히 요구하고 있지만 정부는 여전히 미온적인 반응을 보이고 있다. 대규모 민간자본 유치로 지속가능한 에너지전환과 그린뉴딜을 달성하겠다는 목표를 무색하게 한다는 지적이다.

발전공기업, 국산 기자재 쓸수록 손실 커져

최근 육상풍력 개발이 속도를 내지 못하고 있는 속사정을 이해하려면 우선 현행 자체 고정가격계약 시장구조를 살펴봐야 한다.

신재생에너지 가운데 SMP와 REC를 합친 고정가격으로 자체계약이 이뤄지는 사업은 태양광이 대부분을 차지한다. 태양광의 경우 한국에너지공단의 고정가격계약 경쟁입찰이나 한국형 FIT로 불리는 소형태양광이 고정가격계약으로 REC 거래가 이뤄지고 있다. 경쟁입찰과 FIT 모두 태양광사업의 안정적인 수익을 보장하기 위해 마련된 제도로 자체 고정가격계약 시장의 REC 기준가격을 산정하는 데 결정적인 요소로 작용한다.

태양광은 지난해 2.6GW 규모의 고정가격계약 경쟁입찰 시장이 열린데 이어 올해 상반기에만 이미 2GW가 넘는 경쟁입찰 물량이 쏟아졌다. 특히 올해부터 20MW 이상 태양광사업에 대한 입찰구간을 신설해 대규모 사업자도 경쟁입찰 시장에 참여할 수 있는 기회가 확대됐다.

이에 반해 풍력은 공급실적도 미비할 뿐만 아니라 경쟁입찰 없이 발전공기업과 체결하는 고정가격계약 시장이 유일한 REC 거래 창구다. 발전공기업은 통상 착공 시점인 PF조달을 앞두고 해당 풍력사업의 SPC 출자를 검토하는 과정에서 도출한 비용 적정성을 토대로 고정가격계약을 체결하고 있다. 앞선 2016년 말 감사원으로부터 수의계약으로 진행한 REC 거래가 국가계약법 위반소지가 있다는 지적에 따라 아예 공동개발사로 참여하고 있는 것이다.

발전공기업은 민간사업자와 고정가격계약 협의 시 지난해 에너지경제연구원이 LCOE 산정 보고서에서 제시한 단가를 가이드라인으로 삼고 있다. 보고서에 담긴 육상풍력 고정가격단가는 kWh당 ▲175.5원(국산 풍력터빈 적용 시) ▲164.8원(외산 풍력터빈 적용 시)이다.

문제는 발전공기업이 한전에서 정산 받는 RPS 이행비용이 REC 기준가격 하락으로 민간사업자와 체결한 계약가격에 미치지 못한다는 점이다. 현행 비용평가 세부운영규정의 RPS 의무이행비용 보전기준에 따르면 자체 고정가격계약 정산의 경우 계약이 체결되는 해당 연도 전체 고정가격계약의 가중평균을 기준가격으로 삼아 계약기간(20년) 동안 적용한다고 명시돼 있다. 현재 기준가격을 결정짓는 고정가격계약 물량 대부분은 태양광이다.

결국 발전공기업은 REC 정산비용 손실을 20년간 떠안아야 하는 상황이다. 심지어 에너지경제연구원 보고서를 참고해 국산 풍력터빈을 사용한 풍력사업에 높은 고정가격단가를 적용할 경우 REC 정산 차액은 더 커지게 된다. 국산화 장려 정책에 따라 국산 기자재를 사용했는데 오히려 손실 규모가 커지는 이상한 구조인 셈이다.

발전공기업 관계자는 “REC 정산 차액이 kWh당 10원 발생한다고 가정할 경우 100MW 풍력단지 기준으로 20년간 약 1,500억원의 손실을 보게 된다”며 “막대한 손실 발생이 눈에 보이는 상황에서 공기업이란 이유만으로 국산 기자재 사용을 요구하는 것은 무리가 있다”고 밝혔다.

별도 풍력 REC 시장 필요

고정계약가격과 RPS 이행비용 정산금 차이로 손실을 보게 된 발전공기업이 고안한 안전장치가 주주간협약 옵션이다. 일정 수준의 요구수익률을 정해 REC 정산 손실을 보전 받겠다는 것이다. 최근 이 같은 내용이 포함된 주주간협약이 실제 등장했다.

A 발전공기업은 민간사업자 두 곳과 육상풍력 공동개발을 위한 주주간협약을 체결하면서 RPS 이행비용 정산 손실을 보전하는 조항을 집어넣었다. 정산 기준가격이 kWh당 159.27원 이하로 떨어질 경우 ▲지분율 증가 ▲O&M 기술자문료 증액 ▲공동접속설비 이익금 상승 등을 통해 손실을 보전하도록 했다.

풍력업계 관계자는 “비정상적인 주주간협약이 이뤄진 근본적인 원인은 풍력개발 현실을 반영하지 못하고 있는 REC 기준가격 산정기준에 있다”며 “과거 태양광분야 시장 안정화를 위해 태양광과 비태양광으로 REC 시장을 분리했듯이 장기적인 관점에서 풍력 시장 활성화를 위한 별도 REC 시장을 검토해야 한다”고 강조했다.

이어 “민간사업자와 발전공기업이 체결하는 고정계약금액을 SPC 출자 검토과정에서 전력거래소가 살펴본 만큼 동일한 수준의 RPS 이행비용을 정산하는 방안도 살펴볼 필요가 있다”고 덧붙였다.